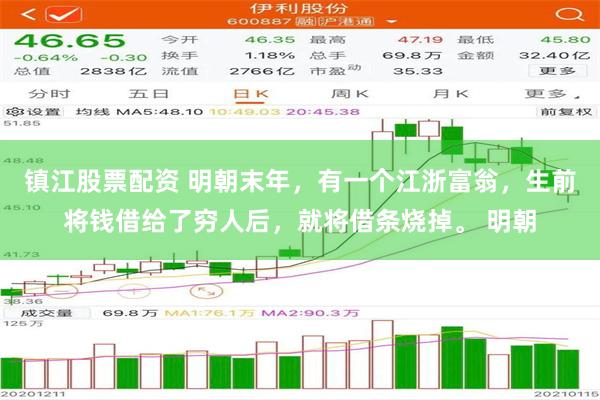

香港联华证券-杠杆炒股平台_杠杆炒股公司-镇江股票配资 明朝末年,有一个江浙富翁,生前将钱借给了穷人后,就将借条烧掉。 明朝

明朝末年,有一个江浙富翁镇江股票配资,生前将钱借给了穷人后,就将借条烧掉。

明朝末年的江浙地区,是当时全国最繁华的商业区域。这里河网密布,水运发达,为商品流通提供了便利的条件。

随着商品经济的发展,许多农民开始从土地上走向市场。他们或经营杂货,或贩运丝绸,逐渐积累了第一桶金。

明朝中后期,随着白银大量流入,江浙一带的商业活动愈发活跃。当地的商人不仅在本地经营,还远赴各地进行贸易。

这个时期,徽商、晋商等著名商帮纷纷在江浙设立商号。他们带来了先进的商业经验,促进了当地商业的繁荣。

商人地位的提升,得益于明朝中后期的"重商"政策。统治者逐渐认识到商业对国计民生的重要性。

江浙商人多以家族为单位经营,子承父业成为常态。他们通过师徒传授、家族教育等方式培养下一代。

明末的商人从最初的小本经营开始,通过不断积累和拓展,逐步建立起自己的商业网络。这个过程需要极大的耐心和智慧。

商人们经常需要在外奔波,面对各种风险和挑战。他们要应对自然灾害、盗匪侵扰等多种威胁。

成功的商人往往具备敏锐的市场洞察力。他们能准确把握市场需求,合理调配资源。

随着财富的积累,一些商人开始购置田产,建造宅院。他们在乡里树立起良好的声誉,成为地方上有影响力的人物。

明末的江浙商人,深知"诚信"二字的重要性。他们讲究货真价实,童叟无欺,这也是他们能够长久经营的关键。

商业活动的繁荣,带动了江浙地区手工业和农业的发展。许多小城镇因商贸而兴起,形成了独特的市镇文化。

商人们在经商过程中,也深深体会到"货币活水"的道理。他们懂得资金要流通,才能产生更大的效益。

这个时期的江浙商人,不仅注重商业利益,也十分重视家族声誉。他们将商业经营与道德修养紧密结合。

随着商品经济的发展,一些商人开始涉足金融领域。他们通过放贷等方式,扩大自己的经营范围。

明末江浙地区,由于天灾不断,加上战乱频仍,农村经济陷入困境。许多农民缺少耕种的本钱,生活艰难。

当时农村的主要借贷方式是当铺和富户借贷。但当铺利息极高,往往让农民陷入更深的困境。

明朝后期,江南地区形成了一种独特的民间借贷体系。一些有良知的商人会以较低的利息借钱给乡邻。

这种借贷方式不同于高利贷,更像是一种互助。借贷双方通常会立下借据,约定还款期限。

商人们通过这种方式,既帮助了乡里,又维持了社会秩序。这种做法在江南地区十分普遍。

一些商人甚至会定期烧掉借条,免除穷人的债务。这种善举在当时的江南社会产生了积极影响。

明末的商人家族,普遍重视道德传承。他们将《朱子家训》视为重要的教育读本。

《朱子家训》强调勤俭持家、诚信待人的重要性。这些理念与商人的经营之道不谋而合。

商人们通过自身的善行,树立了良好的社会形象。这种形象有助于他们在商业活动中建立信誉。

当时的江南社会,形成了一种独特的商业文化。商人们在追求利益的同时,也注重社会责任。

明末的商人家族,往往会建立义庄、义学。这些慈善机构为当地百姓提供了重要帮助。

商人的善举不仅赢得了民心,也获得了官府的认可。一些商人因此被授予特殊称号。

在江南地区,商人家族的善行往往会被记录在族谱中。这些记载成为后人学习的榜样。

商人们通过烧掉借条这种方式,展现了他们的慈善理念。这种做法在当时的社会中产生了深远影响。

《朱子家训》中的许多内容,都与商人的实际生活密切相关。它教导人们要以德立身,以善处世。

明末的商人家族,通过这种方式将财富与道德传承结合起来。他们深知,只有良好的家风才能维系家业长久。

烧掉借条这种行为,体现了商人的智慧。他们知道,单纯依靠借贷收入并不能带来长久的财富。

这种善举也反映了明末商人的经营理念。他们认为,商业活动不仅是为了赚钱,更要造福社会。

明末江浙地区的商人家族,形成了独特的教育体系。他们将儒家经典与商业实践相结合,培养下一代。

商人家族的教育,首先强调道德修养。他们通过家训、族规等方式,传授为人处世的准则。

明末的江南商人,十分注重实践教育。子弟从小就要跟随长辈学习经商之道。

商人们把诚信看作最重要的品质。他们认为,诚信不仅是道德要求,更是经商的根本。

明末江南的商业教育,形成了完整的体系。从账目记录到货物管理,都有严格的规范。

商人家族的教育方式对后世产生了深远影响。许多传统商业理念一直延续到近代。

江南商人的经营之道,成为中国传统商业文化的重要组成部分。他们的经验被后人总结传承。

这些商人家族的教育理念,与当时的社会发展密切相关。他们将商业利益与社会责任结合起来。

明末江南商人的经营智慧,在后世产生了广泛影响。许多现代企业家仍在研究他们的经商之道。

商人们通过实践镇江股票配资,形成了一套完整的经营理念。这些理念包含了经商技巧和道德准则。